コルピッツ発振器の原理と応用について解説。電子回路での高周波数信号生成に不可欠な装置の概要を紹介します。

コルピッツ発振器とは

コルピッツ発振器は、1924年にドイツの物理学者ハインリッヒ・コルピッツによって開発された、電子回路の一種です。この発振器は、無線通信機器などに使用される高周波数の信号を生成するために広く用いられています。コルピッツ発振器の主な特徴はその単純さであり、少ない部品で安定した発振を得られることが魅力です。

コルピッツ発振器の動作原理

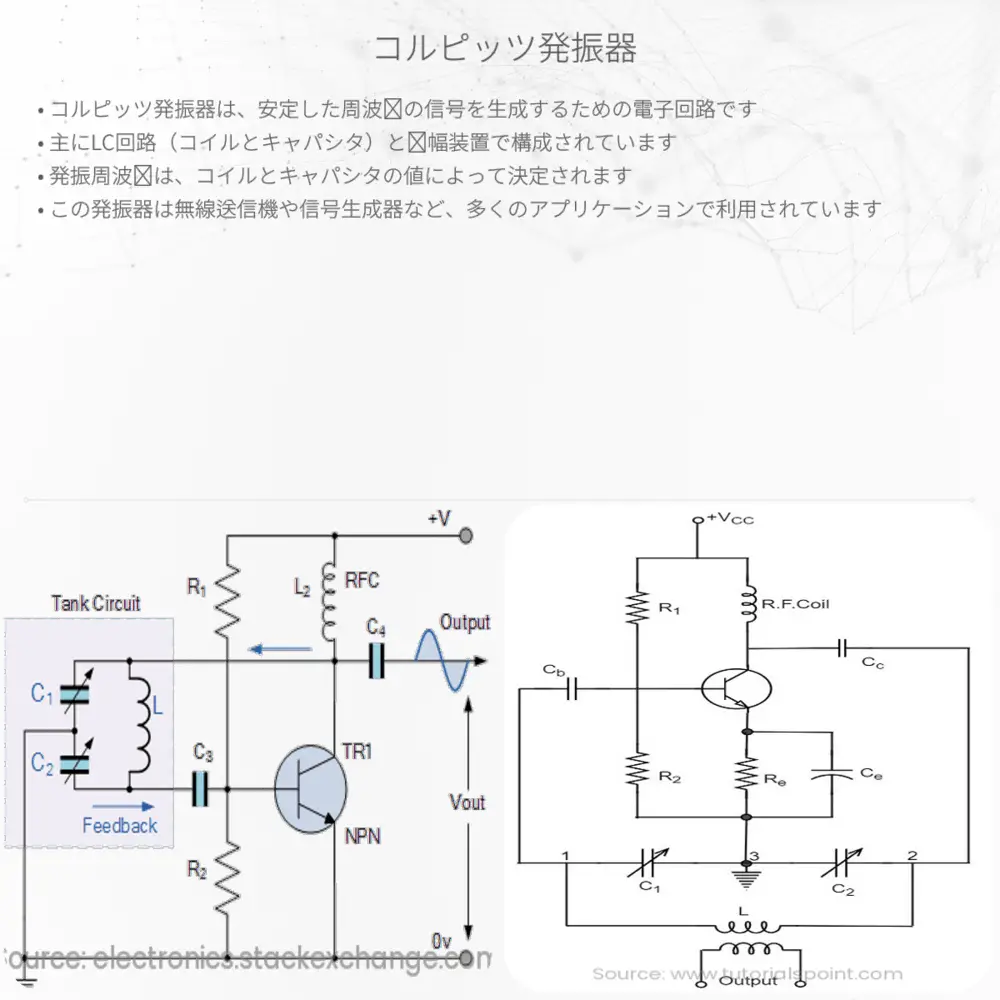

コルピッツ発振器は、LC回路(インダクタとキャパシタを使用した回路)を基本とし、トランジスタを用いて信号を増幅しています。この回路は、トランジスタの共振発振機能を利用しています。LC回路は自然な特性周波数で振動し、その周波数は次の式で計算されます。

\[ f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \]

ここで、f0は共振周波数、Lはインダクタンス、Cはキャパシタンスを表します。コルピッツ発振器では、この共振周波数を持つ信号がトランジスタによって増幅され、継続的な発振状態が生み出されます。

コルピッツ発振器の構成要素

- インダクタ(L): 回路内で磁場を生成し、エネルギーを蓄える部品。

- キャパシタ(C): 電荷を蓄えることでエネルギーを蓄え、インダクタと共に共振回路を構成します。

- トランジスタ: 入力信号を増幅する素子で、発振器の心臓部とも言えます。

- 回帰回路: 発振した信号の一部を再び回路の入力へと導く役割を果たす。

これらの部品が適切に組み合わされることで、信号の増幅と共振を維持しながら安定した発振を生み出すことができます。

コルピッツ発振器の応用

コルピッツ発振器はその単純さから多くの電子機器に採用されています。主な応用例としては次のものがあります。

- 無線通信機器の局部発振器

- 信号ジェネレータとしての使用

- 電子楽器の音源として

また、周波数の変更が比較的容易なため、様々なシナリオに合わせて調整することができるという利点もあります。

まとめ

コルピッツ発振器は、電子工学の基本的な発振器の一つであり、その理解は通信機器の基本から複雑なシステムの理解への一歩となります。この記事をきっかけに、電気工学、特に発振器に関する知識を深め、より高度なテーマへと挑戦してみてください。